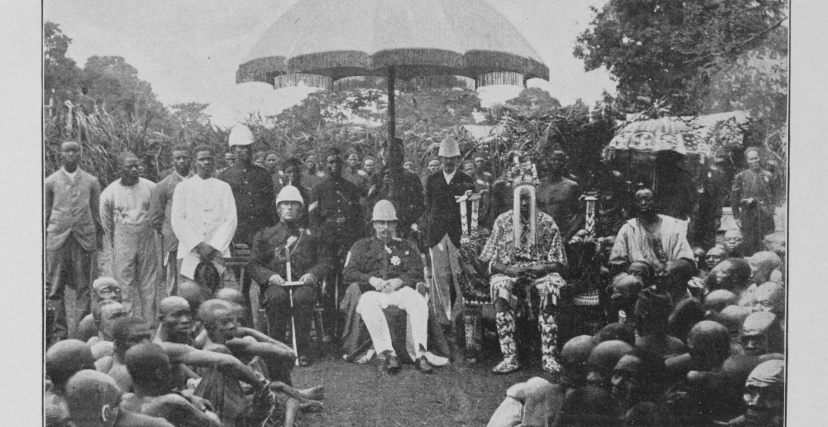

رأيت هذه الصورة للمرة الأولى قبل بضع سنوات في أحد مواقع الإنترنت، لاحقًا تتبعتها إلى مصدرها الأصلي لأجدها في كتاب عنوانه "في غابات أفريقيا وأدغالها أو ستة سنوات بين اليوروبيين" - وهو مصطلح يطلق على سكان بعض مناطق نيجيريا وبنين من المسلمين أو المسيحيين الكاثوليك أو البروتستانت. ويعد الكتاب مجموعة من المذكرات التي نشرها القس "آر اتش ستون". تظهر الصورة المعروضة حشدًا من سكان ما يعرف الآن بنيجيريا أو ما كان يطلق عليها إبان الاستعمار البريطاني بمناطق "يوروبا لاند". وفي تذييل الصورة تظهر تعليقات القس حيث يقول: "ملك آيجيبو، حاكم لاغوس على اليمين، وعلى مدى سنوات كثيرة، اعتبر حكام هذه القبائل مهنة التبشير بالمسيحية جريمة عظمى" – انتهى تذييل الصورة.

التصوير الفوتوغرافي يكتب بالضوء، لكن كثيرًا من الأشياء تأبى الظهور، ومن حقوق الإنسان أن تظل هذه الأشياء غامضة وغير مرئية أو مظلمة حتى

ورغم من صعوبة تحديد دقة وقت التقاط الصورة إلا أن هذا الوصف الأنثروبولوجي يمكن أن يدلنا على وقت التقاط هذه الصورة إلى حدّ ما. فالإيجابو (Ejayboo) هي وصف آخر لما نصفه اليوم بالليجبو (Ijebu). ويمكن القول هنا إن هذه الصورة عبارة عن كبسولة زمنية في عالم متصل غير منته، عالم لم نره من قبل، عالم شكّلته القوى الاستعمارية وتشكّل عبر مواجهتها.

بحلول منتصف القرن التاسع عشر، وعبر عدد من المعاهدات والتهديدات تمكن البريطانيون من انتزاع السيطرة على مدينة لاجوس الساحلية من يد ملكها. بعد ذلك، ركّز البريطانيون جهودهم من أجل تحسين الوصول إلى السلع والخدمات في مناطق "يوروبا" النائية. وبالفعل، كانت يوروبا حينها تضم مجموعات وتشكيلات من مكونات عرقية كثيفة، مليئة بالممالك المتنافسة الكبيرة منها والصغيرة، انقسمت فكان بعضها متعاونًا مع البريطانيين وبعضها الآخر أقل صداقة وهكذا.

القس ستون هذا كاتب المذكرات، تعود أصوله إلى فرجينيا وأرسله المؤتمر المعمداني الجنوبي وعاش وسط هذه التشكلات على فترتين، الأولى بين أعوام 1859 إلى 1863، والثانية امتدت ما بين 1867 و1869، وكان هذا قبل وأثناء وبعد الحرب الأهلية الأمريكية. وصف سكان منطقة "يوروبا" بأنهم" عقلانيون، شجعان ووطنيون ويمكنهم الحصول على درجة عالية من الثقافة الفكرية".

وهنا يبدو وصفه هذا أقرب إلى المدح، لكن لا بد من فهم كلامه بشكل أوسع حين جاء به في سياق بيان قدمه في وقت سابق ليقدم كتابه الذي جاء ليصف لسكان العالم الجديد وأوروبا "كيفية العيش بين الناس الهمج" في هذا الجزء من العالم.

على أي حال، كان في "إيجيبو" في منتصف القرن التاسع عشر عدد كبير من التجار والمزارعين الأثرياء الذين لم يرغبوا في إعطاء البريطانيين حرية الوصول إلى المناطق الداخلية في البلاد، إلا عبر حيل الدبلوماسية أولًا ثم عبر العنف والقوة في النهاية.

التقطت هذه الصورة في أعقاب السيطرة البريطانية المذكورة. واستنادًا إلى التورايخ المعقولة، فمن المحتمل أن يكون "حاكم لاغوس الأبيض" هو جون هالي غلوفر الذي يجلس تحت مظلة كبيرة في الصورة. إلى جابنه يجلس ضابط استعماري رفيع المستوى. وعلى الجانب الآخر يظهر ملك "ايجيبو" أو "أوبا" وربما يكون على الأغلب ملك أووجالي "أوبا أديموويو فيديبوت".

ارتدى "أوبا" تاجًا من الخرز المفصول في مقدمته ليظهر وجهه. وهو أمر غير معتاد، لأن "الأوبا" عند هذه الشعوب تصل إلى مرتبة الإله ويجب أن يتم إخفاء وجهه في الأماكن العامة. ويهدف وضع الخزف على وجهه لإعطائه منحة من الجانب الإلهي من خلال تفاعل الضوء والظل مع الخرز هذا. وإن سألنا عن سبب ظهور وجهه في الصورة، فلربما يعود إلى حدوث بعض المخالفات في الممارسات العرفة المتبعة. هناك أيضًا عشرات من الرجال الجالسين على الأرض أمامه ويبدو أنهم يشعرون بالقلق بشكل واضح. وبالفعل، فقد وجّه الكثيرون أجسادهم بعيدًا عن "أوبا" ووضع العديد منهم في اتجاه الكاميرا، ليس لالتقاط الصورة، بل من أجل تجنّب النظر إلى الإشراق المكشوف عن وجه ملكهم.

تمكن البشر من الوصول إلى "الألواح الفضية" المستخدمة في التصوير عام 1839، وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر انتشر التصوير كالنار في الهشيم وأصبح جانبًا حيويًا في الاستعمار الأوروبي. لعب التصوير كذلك دورًا محوريًا في الأنشطة الإدارية والتبشيرية والعلمية والتجارية في ظل الاستعمار. وكما يصف الروائي الزيمبابوي "إيفون افرا" فإن الكاميرات كانت في العادة أدوات رهيبة. حيث اعتبرت الكاميرا في كثير من مناطق أفريقيا كما هو الحال في مختلف المناطق النائية كأداة وجزء أصيل من أدوات الاستعمار إلى جانب البندقية والإنجيل للتبشير حينها.

لم ينظر إلى التصوير في المجتمعات المستعمرة على أنه أداة رهيبة، بل اعتمدت الشعوب المستعمرة غالبًا على التصوير الفوتوغرافي لاستخداماتها الخاصة. فعلى سبيل المثال، كان هناك عدد من استوديوهات التصوير في مدينة لاغوس بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهي التي مكّنت نخبة القوم من التقاط صور خاصة بهم.

وبعيدًا عن هذه الآثار الإيجابية، فإن التصوير الفوتوغرافي اعتمد في حقبة الاستعمار من أجل توثيق معالم العالم الجديد والاستفادة منها وامتلاكها لاحقًا. فقد تصف النظرة الاستعمارية بربرية تاج "أوبا" الملك المكشوف عن وجهه وإرثه الملكي في إخفاء وجهه. وكان هذا أحد التفاعلات المستمرة بين القوى الإمبريالية والسكان الذي سعوا للنيل من هذه الكنوز أيضًا. وعليه قررت القوى المهيمنة أن كل شيء يجب رؤيته وتصويره وفهرسته، وهي مهمة انبرى لها التصوير الفوتوغرافي. وتحت مظلة الاستعمار هذا فلن يسمح لأي شيء بالبقاء مخفيًا بعيدًا عن أعين وأيدي القوى الامبريالية المستعمرة.

ازدهر التصوير الإمبريالي والاستعماري في القرن التاسع عشر، وتطوّرت الصناعة بشكل كبير كما تطور الاستعمار أيضًا عبر إضافة تعديلات جميلة على الصنعتين وصولاً إلى القرن العشرين. وخلال حرب فرنسا المروّعة في الجزائر عام 1960 كلّف الجيش الفرنسي جنديًا شابًا يدعى "مارك جارانجر" بتصوير بعض المعتقلين أثناء تواجدهم في معسكر اعتقال في منطقة القبائل شمال الجزائر.

احتجزت فرنسا داخل هذه المعتقلات آلاف الجزائريين تحت حراسة مشددة، وقرر حينها الضابط الفرنسي فرض بطاقات الهوية الشخصية لكل السكان. فظهرت الحاجة حينها إلى تصوير كل شخص سواء أكان سجينًا أو غير سجين، وخلال هذه العملية تم إجبار العديد من النساء على إزالة حجابهن من أجل التصوير. وهنا أجبرت النساء اللواتي كن يرفضن إظهار وجوههن على الجلوس والتصوير في شعائر لم تكن مخصصة لهن أصلًا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التصوير في لعب دور عسكري مختلف لمهمات الاستطلاع الجوي التي نفذها الجيش الفرنسي وهو ما نتج عنه آلاف الخرائط لمناطق مختلفة في الجزائر.

عندما نتحدث عن "إطلاق النار" باستخدام الكاميرا، فإننا نقر بالضرورة بعلاقة قوية تربط التصوير بالعنف

لا يمكن وصف صور مارك إلا بأنها صور ظالمة وهو وصف مناسب للغاية لما حدث. والبديل لم يكن سهلًا، فرفض التصوير سيودي بصاحب القرار إلى السجن. تظهر لنا الصور ما لا يجب أن نراه، نساء شابات وعجائز بشعورهن المسبولة أو بضفائرهن، وجه تلو الآخر بل مئات من الوجوه المجبرة على التصوير. تمثّل الصور الملتقطة شكلًا من الرفض الجماعي، فالنساء ينظرن إلى المصوّر على أنه عدوّ وغير حليف. وهو ما يجعل نظراتهن مليئة بالرفض والغضب الصريح والواضح.

وعندما نتحدث عن "إطلاق النار" باستخدام الكاميرا، فإننا نقر بالضرورة بالعلاقة القوية التي تربط التصوير بالعنف. وبشكل عميق، ترتبط الصور الأنثروبولوجيا التي تم تصويرها في القرن التاسع عشر تحت رعاية القوى الاستعمارية بالصور التي التقطها المصورون الصحفيون المعاصرون، خاصة أولئك الذين خدموا كمصورين ضمن القوات العسكرية. قد يكون التضمين في بعض الأحيان هو الطريقة الوحيدة للحصول على سجّل مباشر وحقيقي بغض النظر عن مدى محدوديته فيما يتعلق بتفاصيل أي نزاع مسلّح. ففي بعض الأحيان، يؤدي مثل هذا العمل إلى ظهور نتيجة وصور تثير استياء السلطات لكن النتيجة الأكثر شيوعًا خاصة مع تأثير القرب من الجيش تساهم في تعزيز الرواية التي يفضلها الجيش المهاجم عادة.

ومع ذلك، يمكن للصور والتوثيق المرئي أن يظهر قدرة عالية على تحفيز الضمائر وتعزيز الالتزامات السياسية. وهناك أمثلة كثيرة تتناسب مع هذا الوصف والتي عملت كمحفز في فهم الجمهور للقضايا الحيوية، مثل صور بيرغن بيلسن عام 1945، وصورة الطفل السوري آلان كردي عام 2015.

ورغم هذه الفوائد، إلان أن التصوير وبشكل متسارع يخدم ضمنيًا القوى الأعظم في ميادين الصراعات. وهنا فإني أصر على أن الممارسة الفوتوغرافية المعاصرة – وأعني هنا غالبية التغطيات الإخبارية الصحفية هذه الأيام- يتم إجراؤها بشكل عام ونشرها من أجل الصالح الأكبر في إساءة فهم التاريخ، وذلك لأنها تترك سؤال "هذه الصور جيّدة، لمن؟" خلف ظهرها وهكذا فإنها لا تتجاوز حدود أهداف صور كتاب القس "ستون" السالف الذكر.

تؤكد بعض الصور وجود فجوة لا يمكن اختراقها ووجود تسلسل هرمي لا يمكن إسقاطه أيضًا. فعندما يتم تصنيف مجموعة من الأشخاص على أنهم "أجانب بالنسبة للجهات التي تغطي الأحداث" فإنه يصبح من المرجّح بشكل أكبر أن تعمل المنظمات الإخبارية من أجل استهلاك جماهيرها، فتظهر بشكل أكبر صور صريحة ومزعجة لهؤلاء الأغراب؛ مجموعة من الأطفال جوعى، أو جثث مثخنة بالرصاص الكثيف. ويتم على إثر ذلك، التعامل بشكل روتيني مع هذه الأحداث والمصائب، وهو الحكم الذي يعتمد في كثير من الأحيان على التعاطف العنصري والولاءات الطبقية البحتة.

ووفق ما تذكر سوزان سونتاج في كتابها "فيما يتعلق بآلام الآخرين" والذي أصدرته عام 2003 فإن هذا التعامل لم يتغير لأن العلاقات السياسية الأساسية بين المجتمعات المهيمنة والخاضعة للحكم لم يتغير أصلًا.

إلى متى ستستمر هذه الحقائق المجتمعية غير المتكافئة في الوجود هكذا؟

وبدون الاعتراف بسوء الفهم هذا، وما يصاحبه من سوء فهم للتاريخ، فسيستمر التوثيق الصوري بوصف نفسه على أنه "قوة من أجل من التحرير" مع إبقائه على حقيقة مفادها أنه "تذييل مطيع للسلطة الأقوى". سيظل التوثيق الصوري هذا مثل أجهزة الدولة التي "تنشر الديمقراطية" وتغيّر الأنظمة، حتى وإن بدا أن هذا الأمر يتعارض مع الدولة نفسها، بل إنها ستفعل الأمر بطريقة انتقائية وغريبة ومثيرة، حتى لا تشك الدولة أبدًا في تأكيد سلطتها المفروضة.

إلى متى ستستمر هذه الحقائق المجتمعية غير المتكافئة في الوجود هكذا؟ لقد تم التقاط العديد من الصور المؤثرة خلال موجات الهجرة الدولية الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، تصدر هذه الصور كالعادة من خلال افتراض تواجد حق أصلي للمصور في التقاطها وإظهار معاناة هؤلاء "الموجودين هناك" ومشاهدة "لجوئهم عن الأوطان". لكن عند النظر إلى هذه الصور مثل صور الحرب والتجويع والقوارب المقلوبة والقوافل المنهكة، فإنها لا تتجاوز حالة الأطر المعتادة من الشفقة والتضامن، في حين أنها من المفترض أن تثير سؤالًا أقوى عن "سبب حدوث كل هذا؟" بل "لماذا يسمح بحدوث هذا كله؟".

الصور تخفي ما تكشف، نحن نرى الناس لكنهم يظلون مخفيين

هذا ما تسميه الباحثة أريلا أزولاي بـ "جنسية" التصوير الفوتوغرافي وقدرته عند تطبيقه بعناية على تذكيرنا بمسؤولياتنا المتبادلة. فعندما أنظر إلى صور مخيمات اللاجئين المروّعة في كتاب "ريتشارد موسى" الأخير "القلعة" أشعر أن هذه الصور تتهمني مباشرة. وبشكل واضح، فإن الأسس الإمبريالية لمشروع "موسى" أسس لا مفر منها: فإنه عبر استخدام كاميرات حرارية من ذوات التخصص العسكري، تُصنع صور بانورامية معقدة للغاية "تم تجميعها من مئات اللقطات" للمناظر الطبيعية في الشرق الأوسط وأوروبا والتي تظهر تجمعات اللاجئين أو أماكن احتجازهم. لكن التصوير الحراري هذا يجعل الصور مظلمة للغاية، وتظهر البشر بأشكال بيضاء شبه سلبية. في الحقيقة، فإن الصور تخفي ما تكشف، نحن نرى الناس لكنهم يظلون مخفيين.

هذه التقنية، تجعل الصور الغريبة التي يتحرك فيها الأشخاص المتعثرون شبيهة بالأشكال التي نراها خلال الأحلام، صور غير واضحة لكنها مليئة بوجود شبحي. في معسكر موريا في اليونان، يتساقط الثلج، نرى طابور طويل من الناس المنتظرين. لكنهم ماذا ينتظرون؟ عادة تكون هذه الطوابير للحصول على المساعدات المادية مثل الطعام أو البطانيات أو حتى الوسائد. لكن انتظارهم حقيقة يمثل الانتظار الأعمق لجميع الذين تم حبسهم في غرف انتظار الإنسانية، إنهم ينتظرون السماح لهم بأن يكونوا بشرًا. هكذا يمكن أن نرى الصور بشكل مختلف عما تحويه من أشباح شبه سلبية.

لا شك أن صور موسى المدهشة بكل رسميتها هي جزء من لغة الهيمنة المرئية. فبفضل حريته السياسية في الحركة بالإضافة إلى معداته التقنية الباهظة الثمن فإنه يصور صورًا دقيقة للمعاناة لينتهي بها الحال في مجموعة رائعة يطبعها ويوزعها في كتابه أو معارضه الفنية. لم يكن موسى هو الأول في حقل تجميل المعاناة ولن يكون الأخير، ومع ذلك، فإنه وعبر قمع الألوان أو غمر المشاهد بالتفاصيل أو عبر تضمين رعب واضح فيها وعرضها بطريقة مدهشة مع تضمين بعض الاعتبارات الفلسفية للمشاهد، فإن المصور يقدّم شيئًا مختلفًا هنا، إنه ينجح بحق بإزعاج المتفرج.

سيكون مستقبل التصوير شبيهًا بماضيه، سوف يستمر المصورون في توضيح كيف يسيطر القوي على الضعيف دون أي إدانة. سوف تجمع "الأخبار" وسيستمر جمع أخبار حياة الآخرين من أجل استهلاكنا نحن. إنه حق طبيعي، لكن مع مشروع مثل "القلعة" يمكن أن نرى بريقًا من الأمل في إمكانية استعادة أخلاقيات تقرير المصير.

آمل أن يحصل اللاجئون في موريا أو أثينا أو برلين وبلغراد على قدر ولو بسيط من الخصوصية. آمل أن تتمكن نساء القبائل من تغطية وجوههن وأن يعدن كما يحلو لهن. آمل أن يعود تاج "أوبا" الخرزي إلى مكانه ليظلل وجهه. التصوير الفوتوغرافي يكتب بالضوء، لكن كثيرًا من الأشياء تأبى الظهور، ومن بين حقوق الإنسان أن تظل هذه الأشياء غامضة وغير مرئية أو مظلمة حتى.

تيجو كول: روائي ومصور وناقد للصور الفوتوغرافية، يعمل محاضراً في جامعة هارفارد.